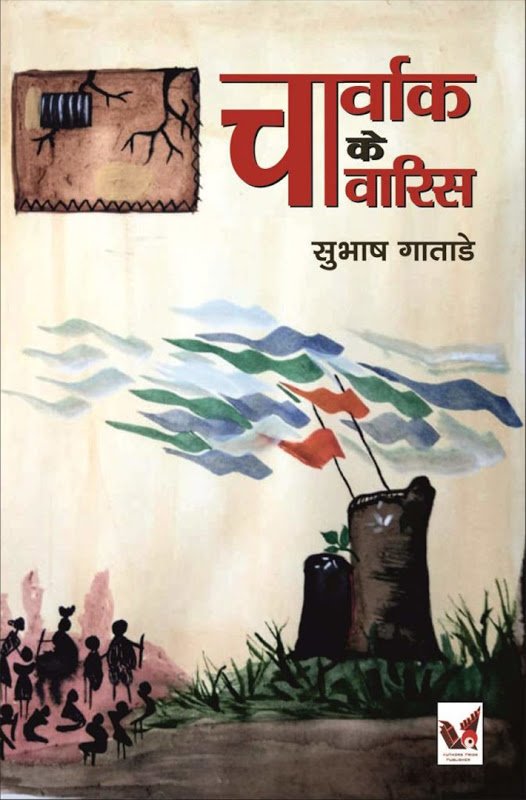

Guest Post by Dheeresh Saini – Review of ‘Charvak ke Vaaris’

`चार्वाक के वारिस` को पढ़ते हुए ही मुझे हिंदी के आलोचक और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर नामवर सिंह के निधन की ख़बर मिली। एक ऐसी किताब को, जो भारतीय समाज-संस्कृति में अतीत से लेकर आज तक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न प्रगतिशील, विवेकवादी, तर्कवादी और विद्रोही धाराओं के प्रति वर्णवादी-ब्राह्मणवादी शक्तियों के हिंसक रवैये की पड़ताल करती हो, पढ़ते हुए विचलित होते चले जाना स्वाभाविक था।

ऐसी मन:स्थिति में एक ऐसे शख्स जिसने जेएनयू जैसी जगहों पर रहकर भी अपने जातिवादी और साम्प्रदायिक दुराग्रहों को छुपाने की कभी जरूरत महसूस न की हो और भारतीय राजनीति व समाज के लिए सबसे भयावह दौर में `गोडसे के वारिस` उसे `सम्मानित` करते हों, जो अपने अंतिम दिनों में भी एक टीवी चैनल से बातचीत में सचेत रूप से साम्प्रदायिक पैंतरेबाजी करने से बाज़ न आया हो, उस पर हिंदी का वामपंथी बौद्धिक समाज आँखें बंद कर श्रद्धा लुटाए जा रहा हो तो थोड़ा रुककर इस किताब की रोशनी में ही इसकी वजहों को समझना कठिन न था।

कुछ महीने पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री आरएसएस के स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के वक़्त भी हिंदी के वामपंथी बौद्धिक समाज और देश के मुख्य वामपंथी दल के कई बड़े नेताओं को ऐसी ही स्थिति में डूबते देखा गया था। नामवर सिंह को श्रद्धांजलि के मामले में उल्लेखनीय यह था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पत्र-पत्रिकाओं में `हिंदी की कामधेनु` दुह रहे उनके `वामपंथी`, गैर वामपंथी और दक्षिणपंथी भक्त उनके लेखन से आगे बढ़कर उनके जीवन को प्रतिबद्धता और प्रेरणा की मिसाल बता रहे थे। कहने को यह विद्वता के प्रति श्रद्धा भाव था पर असल में विचारों से (भाषा और `अनुशासनों` से भी) ऊपर उठकर प्रदर्शित की गई इस एकजुट श्रद्धा के पीछे जाति ही मुख्य वजह थी। जाहिर है कि वंचित समुदाय के किसी भी बुद्धिजीवी (वंचितों के अधिकारों के मसलों पर ईमानदार संघर्षों में मुब्तिला किसी सवर्ण समुदाय से आने वाले बुद्धिजीवी के लिए भी) `प्रगतिशील सवर्णों` की भी ऐसी एकजुटता संभव नहीं हो सकती थी।

एक किताब के बारे में बातें करते हुए किताब से बाहर की इन बातों का जिक्र अनावश्यक लग सकता है। लेकिन, यह किताब हमें बताती है कि इस प्रवृत्ति की ज़़ड़ें हमारे यहां गहरी हैं। विश्वगुरु के झांसे और दम्भ में जीने वाले इस देश में प्रगतिशील, तर्कशील, नास्तिक, भौतिकवादी और सामाजिक बराबरी में यक़ीन रखने वाली शक्तियों की मौजूदगी भी प्राचीन समय से ही रही है। यह किताब ऐसी मूल्यवान धाराओं के दमन, उनमें घालमेल करने के सिलसिले, बुद्धिजीवियों की कायरता और गद्दारी की विस्तार से पड़ताल करती है। एक ऐसे समय में जबकि `विचार को ही द्रोह साबित किया जा रहा हो`, `विचारों के मुक्त प्रवाह को सुगम बना सकने और मनुष्य के दिमाग़ को तर्क करने के साहस के लिए प्रेरित कर सकने वाले हर स्थान और हर माध्यम को बाधित किया जा रहा हो` और विचार व तर्क के हिमायतियों को गोलियों व तरह-तरह के उत्पीड़नों का सामना करना पड़ रहा हो तो यह किताब विचारों को नए सिरे से, नयी अन्तर्वस्तु के साथ भौतिक ताकत बनाने का ख़्वाब देखती है। मार्क्स के मानवमुक्ति के फलसफे, इसी वजह से उनके प्रति तमाम पूंजीवादी सत्ताओं की घृणा और मार्क्स के अंत की बार-बार की घोषणाओं के बावजूद उनकी ज़रूरत व प्रबल उपस्थिति के प्रभावी बयान से शुरू होने वाली इस किताब को लेखक “भारत के समाज, संस्कृति और सियासत से रूबरू होने की कोशिश“ कहते हैं। वे इस किताब के फोकस को बहुत सीमित मानते हैं लेकिन यह सिर्फ़ उनकी विनम्रता है।

सुभाष गाताडे प्रतिगामी शक्तियों की अतीत से लेकर हाल तक की साजिशों और कारगुजारियों को दर्ज करते हैं और प्रगतिशील ताकतों के रास्ते बार-बार अवरुद्ध हो जाने की वजहों की पड़ताल करते हैं। हिन्दुत्व की दक्षिणपंथी ताकतें अपनी परियोजनाओं पर कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी परोक्ष रूप से किस तरह काम करती हैं और किस तरह बढ़त बनाती हैं, इसका विश्लेषण करते हुए वे इतने सारे ब्यौरों का दस्तावेजीकरण भी करते चलते हैं जो आमतौर पर किसी बुद्धिजीवी को मामूली लग सकते हैं। `जिन्न शिक्षा संस्थानों में और विधानसभा में शैतानी रूहें` शीर्षक से वे विश्वविद्यालयों से लेकर विज्ञान प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों, इसरो, न्यायालयों और यहां तक कि विधानसभाओं तक में धडल्ले से विज्ञान विरोधी, अंधविश्वासों पर आधारित, तंत्र-मंत्र, यज्ञ, काऊपैथी वगैराह कारगुजारियों के ढेरों उदाहरण देते हैं। गाताडे कहते हैं कि भारत में वैज्ञानिक चिंतन को नहीं, विज्ञान की टैक्नोलोजिकल उपलब्धियों को स्वीकारा-अपनाया गया, जिस तरह लोकतंत्र को बतौर एक मूल्य के बजाय बहुमत-अल्पमत के तौर पर उसके सबसे भौंडे रूप में गले लगाया गया।

सुभाष गताडे विज्ञान और दर्शन की विभिन्न प्राचीन धाराओं और उपलब्धियों का हवाला देते हुए बताते हैं कि आज भारतीयों के विशाल बहुमत को जड़बुद्धि बना दिए जाने के बावजूद यह सच नहीं है कि हमेशा ऐसी ही स्थिति थी। `भारतीय दर्शन की तमाम उपलब्ध शाखाओं में भौतिकवादी धारा का बोलबाला रहा है और ईश्वर पर सवाल उठाने वाले कितने ही दर्शन मौजूद रहे हैं। इस तरह भारत के आध्यात्मिक मुल्क होने में तमाम छेद हैं।` इस किताब में भारतीय दर्शन की भौतिकवादी और प्रतिगामी धाराओं के बीच संघर्ष पर विस्तार से सामग्री है। अमर्त्य सेन के हवाले से किताब बताती है कि अशोक के समय में तर्कशीलता और बहस-मुबाहिसे की जो परंपरा थी, वह बाद तक मौजूद रही। मुस्लिम राजाओं के दौर में भी नास्तिकता और भौतिकवाद की परंपरा की सक्रिय मौजूदगी थी। इस अध्याय में ग्रीक और प्राचीन भारतीय दर्शन पर एक साथ निगाह डालते हुए डेमोक्रिट्स व चार्वाक की एक सी उपस्थिति बड़ी दिलचस्प है। `अणु सिद्धांत के जनक/प्रस्तावक` डेमोक्रिट्स को सुकरात से पहले कालखंड में मौजूद होने के बावजूद सुकरात,प्लेटो और एरिस्टोटल त्रयी के लंबे समय तक रहे भारी असर के कारण नजरअंदाज किया गया। प्लेटो उनकी सारी किताबें जला दिए जाने के पक्ष में थे। जाहिर है,आज उनकी रचनाएं मौजूद नहीं हैं। डेमोक्रिट्स जो ग्रीक की आयोनियन धारा से जुड़े थे, का जिक्र करते हुए गाताडे भारतीय दर्शन में वैशेषिक धारा और अणुवादी प्रकृतिवाद के प्रर्वतक कणाद को याद करते हैं। `ईश्वर की अवधारणा को प्रश्नांकित करने वाले, धर्म के बोझ से मुक्ति की बात करने वाले आयोनियन्स और एपीक्युरियन्स जिनके विचार जनमानस में लोकप्रिय भी थे, की तुलना प्रो. रहमान ने चार्वाक और उसके मानने वालों के साथ की है, जो मानते थे कि मिथकों, रीति-रिवाजों का निर्माण ब्राह्मणों ने किया है ताकि लोगों को सजा दी जा सके या उन्हें पुरस्कृत किया जा सके।` ग्रीक की इन धाराओं की तरह भारत में भी नास्तिकता और भौतिकवाद की परंपरा के प्रवर्तक चार्वाक और उनके अनुयायी नफरत का शिकार बनाए गए। उनके ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। भौतिकतावाद के बोलबाले वाले लोकायतों, वैशेषिकों आदि भारतीय दर्शनों और जैन-बौद्ध धर्म के भौतिकतावादी तत्वों की विवेचना, भारतीय नास्तिकतावाद की पड़ताल आदि के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मतों व उद्धरणों से गुजरते हुए अफसोस होता है कि किस तरह ब्राह्मणवादी प्रणाली ने अपने तर्क विरोधी क्रूर अभियानों (शंकराचार्य आदि के नेतृत्व में) के जरिये जातिप्रथा व पुरोहितवाद की जड़ें मजबूत कीं। इस तर्क विरोध और जातिप्रथा निर्माण की छाया आयुर्वेद और खगोलशास्त्र पर भी पड़ती रही।

यह भी कम अफसोसनाक नहीं है कि महान भारतीय खगोलविज्ञानी आर्यभट्ट तक को ब्रूनो जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। आर्यभट्ट के बहाने किताब बताती है कि उदार और हर तरह के ज्ञान के स्रोत कहे जाने वाले ब्राह्मणवादी तंत्र को ज्ञान-विज्ञान की धाराओं से किस कदर बैर था। 16 फरवरी 1600 को इतालवी दार्शनिक व वैज्ञानिक ब्रूनो को आठ साल तक बंदी बनाए रखने के बाद चर्च के आदेश पर रोम के चौराहे पर जिंदा जला दिया गया था। ब्रूनो का कसूर था कि वह ब्रह्मांड को लेकर कोपर्निकस की अवधारणा का प्रचार बंद करने के लिए तैयार नहीं था। आर्यभट्ट (476-550 ई.) ने खगोल विज्ञान में अनेक महत्वपूर्ण मौलिक योगदान दिए थे जो प्रचलित धार्मिक-सामाजिक समझ (पुरोहिशाही के दबाव से संचालित) से मेल नहीं खाते थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के स्थिर होने की मान्यता के विपरीत पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की बात कही थी। ग्रहण को राक्षसों की वजह से होने वाली अशुभ घटना मानने की समझ को भी उन्होंने खारिज कर बताया था कि `यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होने और एक की छाया दूसरे पर पड़ने का मामला है।` त्रिकोणमिति में ज्या और कोज्या के आविष्कार से लेकर गणित के क्षेत्र में उनके दूसरे योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। विडंबना देखिए कि आर्यभट्ट से प्रभावित उनके समकालीनों और बाद के खगोलविज्ञानियों ने पुरोहितशाही के दबाव में अपनी इस महान विरासत की आलोचना की। आर्यभट्ट को ब्रूनो की तरह जला तो नहीं दिया गया था पर उनके ग्रंथ में फेरबदल कर दिया गया, हालांकि उनके बाद का हर विद्वान इस फेरबदल की बात से परिचित रहा। मध्य एशिया के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी अल बिरुनी भारत आए तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मगुप्त ने सुकरात जैसी स्थिति (मृत्युदंड) से बचने के लिए मजबूरी में ऐसा किया होगा। यह बात अलग है कि अरब, ग्रीस, चीन आदि में आर्यभट्ट के ग्रंथ के अनुवाद नयी बहस पैदा करने में कामयाब रहे। बाद में 1930 ने शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस ने उनके ग्रंथ का सम्मान के साथ अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया। जाहिर है कि ब्राह्मणवादी पुरोहितशाही के ऐसे रवैये के चलते भारत में एक वक्त स्वर्णिम काल देख चुके खगोल विज्ञान को भी वहीं ठहर जाना था और फ्रॉड ज्योतिष विद्या को फलना-फूलना था जिसे पुरानी पुरोहितशाही के नये युग के अवतार संघ-भाजपा की सरकार में संरक्षण मिलना ही था।

`चार्वाक के वारिस` में जगह-जगह बिखरी पड़ी घटनाओं को पढ़ते हुए ख़याल आता है कि अपने ही बीच की गार्गी को सर धड़ से अलग कर देने की चेतावनी से चुप करा देना हो, `आदर्श` रामराज में शंबूक `वध` हो, चार्वाक से लेकर लोकायतों-श्रमणों-बौद्धों तक के ग्रंथ और चिह्न नष्ट कर देने की घटनाएं हों या फिर वर्तमान में प्रतिरोधी विचारों के सफाये के अभियान हों, सब में एक ब्राह्मणवादी वर्चस्व प्रणाली की निरंतरता है। इस सब पर चर्चा करते हुए दोस्त भारत भूषण तिवारी ने जो कहा, वह भी मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने कहा कि वामपंथ जैसी प्रगतिशील और प्रश्न करना सिखाने वाली विचारधारा से जुड़ने के बावजूद बुद्धिजीवी लोग जिस तरह सवाल उठाने वालों को येन-केन-प्रकरेण खामोश करने की कोशिश में एकजुट होते हैं, वह इसी ब्राह्मणवादी प्रैक्टिस का नतीजा है। हाल-फिलहाल के कुछ प्रकरणों (मसलन नामवर सिंह प्रकरण, जयपुर में प्रगतिशील लेखक संघ का फासिस्ट विचारधारा की हिमायती संस्था से प्रायोजित फेस्ट या ऐसे कुछ अन्य मसले) को देख सकते हैं कि किस तरह वैचारिक रूप से प्रखर समझे जाने वाले संगठन और कई लेखक भी करियरिस्ट ब्राह्मणवादियों के साथ ही झुमुट बनाते नज़र आते रहे। `चार्वाक के वारिस` में उद्धृत जाने-माने मराठी लेखक बाबुराव बागुल (17 जनवरी 1930-26 मार्च 2008) का कथन यहां दोहराना समीचीन होगा-

`देवताओं, मंदिरों और ऋषियों का यह देश! क्या इसलिए यहां सब कुछ अमर है? वर्ण अमर,जाति अमर, अस्पृश्यता अमर! …युग के बाद युग आए!बड़े-बड़े चक्रवर्ती आए! …दार्शनिक आए! फिर भी अस्पृश्यता, विषमता अमर है! …यह सब कैसे हो गया? किसी भी महाकवि,पंडित, दार्शनिक, सत्ताधारी संत की आँखों में यह अमानुषिक व्यवस्था चुभी क्यों नहीं? …बुद्धिजीवियों, संतों और सामर्थ्यवानों का यह अंधापन, यह संवेदनशून्यता दुनिया भर में खोजने पर भी नहीं मिलेगी! इससे एक ही अर्थ निकलता है कि यह व्यवस्था बुद्धिजीवियों,संतों और राज करने वालों को मंज़ूर थी! यानी इस व्यवस्था को बनाये रखने में बुद्धिजीवियों और शासकों का हाथ है।`

सुभाष गाताडे जाति के सवाल से जूझते-जूझते यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या कभी इस जकड़न से मुक्ति संभव है। वर्चस्वशाली तबका रोज ब रोज आम जीवन से लेकर उच्च संस्थानों और बड़े महत्व के मसलों तक में अपने इस सबसे प्रभावी हथियार को भयावह ढंग से पर बड़े सहजबोध के साथ इस तरह इस्तेमाल करता है कि उस पर हमेशा बात करना भी मुमकिन नहीं है। यहां तक कि `भूख जैसी सेक्युलर समस्या को लेकर या दलित स्त्रियों की जल्दी मौतों जैसे मसलों को लेकर मीडिया या प्रबुद्ध जनों के विराट मौन` की वजह भी जाति ही है। सुभाष गाताडे कहते हैं, `जहां समाज का मुखर तबका अपने अतीत को लेकर इस कदर मुग्ध हो,अपनी परम्पराओं को अभी भी गले से लगाए हुए हो और उनमें छिपी हिंसा और उनमें प्रगट मनुष्य-द्रोह का सौंदर्यीकरण करने में मुब्तिला हो, वहां रास्ता कैसे निकलेगा, यह विचारणीय प्रश्न है।`

ज़िंदगी भर जाति के सवाल से जूझते रहे डॉ. आम्बेडकर `जातिभेद का उन्मूलन` किताब में कहते हैं,`…जाति उन्मूलन के लिए अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह काफी नहीं है बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को ध्वस्त करना जरूरी है जिन पर जाति आधारित है।` गाताडे कहते हैं, `…अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह की बेहद सीमित उपयोगिता होती है क्योंकि आमतौर पर पति की जाति-धर्म ही अगली पीढ़ी को मिलता है।` लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद जाति श्रेष्ठता के नाम पर प्रेमी युगलों और विवाहति जोड़ों को सरेआम क़त्ल करने का सिलसिला भी रुकता नहीं है। यह देखना सुखद है कि अंबेडकर के समय में ही वैचारिक रूप से अत्यंत प्रखर नौजवान क्रांतिकारी भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में ही शहीद हो गया, जाति के सवाल पर स्पष्ट राय रखता है। भगत सिंह का प्रसिद्ध लेख `अछूत समस्या` जो अपनी स्पष्टता और तेवर के लिहाज से हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, किताब में उद्धृत किया गया है।

भारतीयों के विश्वगुरु सिंड्रोम पर चर्चा करते हुए सुभाष गाताडे कहते हैं, `दरअसल आत्ममुग्धता हमारा राष्ट्रीय गुण है।` उनके मुताबिक, इस बीमारी को हवा देने में उपनिवेशवादियों का भी हाथ रहा। `मैक्समूलर जैसे विद्वानों ने उस हारे हुए भारतीय मानस को यह भी समझा दिया कि तुम आध्यात्मिक देश रहे हो, लौकिक गुलामी पर क्या परेशान होना।` हम देखते हैं कि फिलहाल भी पुनरुत्थानवादी शक्ति देशवासियों को इसी `विश्वगुरु नशे` की खुराक देते रहते हैं,भले ही दुनिया भर में कितनी भी मजाक बनती रहती हो।

ब्राह्मणवादी वर्ण आधारित जातिवादी वर्चस्व के ढांचे को बनाए रखने में जहां ताकत और हिंसा का सहारा लिया जाता रहा, वहीं ऐसे `उद्धारक` भी आते रहे जिनकी छवि उदार, क्रांतिकारी और शूद्रों के हिमायती के रूप में प्रचारित हुई। 19वीं सदी के ऐसे दो संतों स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद पर`चार्वाक के वारिस` में इस लिहाज से गंभीरता से विचार किया गया है। इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक मुक्ति के क्षेत्र में किसी रेडिकल उपस्थिति के प्रति भारतीय सवर्ण समाज कभी उदार नहीं रहा। उसी 19वीं सदी में जिसमें अपने पिछड़े और ब्राह्मणवादी विचारों के विचारों के बावजूद दयानंद और विवेकानंद को व्यापक स्वीकृति हासिल होती है, `सत्यशोधक` फुले के अतुलनीय योगदान को पूरी ताकत से नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है। यह बात अलग है कि ब्राह्मणवादी हेजेमनी को चुनौती देने वाली लड़ाइयों में फुले की उपस्थिति दिन ब दिन देशभर में फैलती रही है। यूँ फुले का काम `व्यापक समाज` के हितों को आगे बढ़ाता है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किया गया उनका अभूतपूर्व योगदान अंतत: जाति-धर्म से ऊपर उठकर समूची भारतीय स्त्री जाति के लिए रौशनी के दरवाजे खोल देने वाला काम है। गाताडे `चार्वाक के वारिस` में फुले दंपती (ज्योति बा और उनकी पत्नी सावित्री बाई) के जीवन के अहम पड़ावों पर रौशनी डालते हैं तो हैरानी होती है कि उनका काम कितना व्यापक और कितना क्रांतिकारी है। फुले दंपती का सर्वाधिक चर्चा में आया काम अपनी मित्र फातिमा शेख के साथ मिलकर शूद्र-अति शूद्र लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना है पर वे यहीं ठहरे हुए नहीं हैं। वे ब्राह्मणवादी उत्पीड़न और छल का शिकार जनता को शिक्षित करते हैं, विपुल लेखन करते हैं, विधवा विवाह पर रोक के चलते मार दी जाने वाली बाल विधवाओं जिनमें ब्राह्मण लड़कियों की बड़ी संख्या थी, के संरक्षण के लिए आगे आते हैं, कृषि और मजदूरों के सवालों पर मुखर होते हैं, साम्प्रदायिक सद्भाव को लेकर जागरूक हैं, दलित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के विशेष प्रबंध के लिए संघर्ष करते हैं और वर्ण व्यवस्था के साथ ही राष्ट्र की उस अवधारणा को सवालों में लाते हैं जो जातियों में बंटे समाज को स्वीकार करती है। बहुत से लोग शायद न जानते हों कि बम्बई की पहली ट्रेड यूनियन `बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन` फुले के सहयोगी श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने ही स्थापित की थी। पुणे के सनातिनयों से प्रताड़ित विदुषी पंडिता रमाबाई जिन्हें अपने अभियान में शामिल कर पाने में विफल होने पर दयानंद ने कुचाली कहा था, के समर्थन में फुले आगे आते हैं। `स्त्री-पुरुष तुलना` की रचयिता ताराबाई शिंदे के समर्थन में भी।

यह अकारण नहीं है कि अंबेडकर फुले को बुद्ध और कबीर के साथ अपने तीन गुरुओं के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। सवाल यह है कि उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष की व्यापक विचारधारा वाम क्यों इन भारतीय दलित-शोषित तबके के संघर्ष से अपना रिश्ता नहीं जोड़ पाई? `पहचान की राजनीति और वाम का भविष्य` अध्याय में गाताडे इस बारे में विचार करते हैं। वे कहते है कि `ऐसा नहीं कि कम्युनिस्टों ने जाति प्रथा द्वारा सबसे ज्यादा दमित, शोषित,उत्पीड़ित इन तबकों में काम नहीं किया, उन्हें गोलबंद नहीं किया या उनकी मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष नहीं किए। यह अकारण नहीं था कि ऐसे तमाम इलाके जहां वे आधार बनाने में कामयाब हुए, वहां 50-60 के दशकों में उन्हें `दलितों के नेता` समझा जाता था, मगर इस विशिष्ट उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोई रणनीति नहीं बनाई।` इस बात से सहमति होते हुए भी गाताडे अगर यह जानने की कोशिश करें कि वामपंथी `दलितों के नेता` तो समझे गए पर उनके यहां उचित अनुपात में दलित समुदाय से शीर्ष नेता क्यों नहीं बन सके तो शायद कुछ और दिलचस्प सूत्र हासिल होंगे। इस अध्याय में पहचान की राजनीति की विभिन्न धाराओं का जिक्र करते हुए वे वाम विचारकों प्रभात पटनायक और एरिक हॉब्सबॉम के जरिये भी पहचान की राजनीति की समस्याओं और सीमाओं की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन, यहां सबसे दिलचस्प कॉमरेड आर. बी. मोरे के उस खत `अस्मपृश्यता की समस्या और जाति प्रथा` का जिक्र रहेगा जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो को लिखा था जिसमें वे यह भी कहते हैं कि जहां तक अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष का सवाल है, डॉ. अम्बेडकर की भूमिका सबसे लड़ाकू और समझौताविहीन दिखाई देती है।

आरएसएस पिछले काफी सालों से अंबेडकर को मनचाहे और विवादास्पद ढंग से उद्धृत कर उन्हें मुसलमानों के खिलाफ अभियान में इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है। एक तरफ दलितों पर उत्पीड़न की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ आंबेडकर ही नहीं, संत रविदास और कई दलित जातियों को लेकर भी आरएसएस ने विवादास्पद प्रचार सामग्री दलित जातियों के बीच बड़े पैमाने पर वितरित की है। आरएसएस की इन कोशिशों से जूझने वाले बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के लिए `चार्वाक के वारिस` महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराती है। गाताडे आंबेडकर के लेखन और दलित साहित्य से सिलसिलेवार ढंग से ऐसी प्रचुर सामग्री तार्किक विश्लेषण के साथ उपलब्ध कराते हैं जो आरएसएस की मुहिम को खारिज करती है। संघ के पितृ पुरुषों हेडगेवार और गोलवलकर के विचारों में दलितों के प्रति कैसी घृणा है, वे ये तथ्य भी सप्रमाण प्रस्तुत करते हैं। `नेहरू, अंबेडकर और बहुसंख्यकवाद को चुनौती` अध्याय में भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां गाताडे संभवत: एक रणनीति के तहत पटेल और प्रसाद की साम्प्रदायिक मुहिम को प्रश्नांकित करने के बजाय उन्हें नेहरु के सेक्युलर संघर्ष में सहायक की तरह पेश करते हैं। आरएसएस का जिक्र आते ही पटेल द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए जाने की कहानी पेश करने की सेक्युलरों की रणनीति इन दिनों काफी चलन में है। लेकिन, पटेल और प्रसाद के कारनामे इतने जगजाहिर हैं और इसी वजह से दोनों आरएसएस को अत्यंत प्रिय भी हैं कि गाताडे की कवायद काम की नहीं लगती है। यह ज़रूरी किताब दोभालकर की पुस्तक त्रयी की समीक्षा के बहाने महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साहसिक आंदोलन पर विस्तार से रौशनी डालती है।

(‘समयांतर’ में प्रकाशित समीक्षा का विस्तारित रूप )